为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《“健康中国2030”规划纲要》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,持续推进基层中医药高质量发展,持续提升基层中医药服务能力,在总结“十三五”基层中医药服务能力提升工程实施工作基础上,国家中医药局、国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家医保局、国家药监局、中央军委后勤保障部卫生局联合制定了《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》

一:指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记关于中医药工作的重要论述,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动基层中医药事业高质量发展。坚持以人民健康为中心,落实新时期卫生健康工作方针,补短板、强弱项、固根基,着力健全基层中医药服务网络,全面提升基层中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力,持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性、公平性,为健康中国建设和乡村振兴做出新贡献。

二:基本情况

基层中医药服务能力明显提升,人民群众看中医的公平性、可及性和便利性得到明显改善。截至2020年底,99%的社区卫生服务中心、98%的乡镇卫生院、90.6%的社区卫生服务站、74.5%的村卫生室能够提供中医药服务,85.38%的社区卫生服务中心和80.14%的乡镇卫生院设立中医综合服务区,中医药为缓解群众看病就医问题发挥了重要作用。

三:主要目标

到2025年,基层中医药实现五个“全覆盖”。

融预防保健、疾病治疗和康复于一体的基层中医药服务网络更加健全,服务设施设备更加完善,人员配备更加合理,管理更加规范,提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务,中医药服务能力有较大提升,较好地满足城乡居民对中医药服务的需求,为实现“一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”提供中医药保障。

四:重点任务

(一)基层中医药服务体系建设

名医堂建设:以中国中医科学院等优势中医机构和团队为依托,创新政策措施,发挥示范带动作用,分层级规划布局建设一批名医堂,推动名医团队入驻,服务广大基层群众。

县级中医医院建设:围绕脱贫地区、易地搬迁安置点、原中央苏区等地区支持县级中医医院加强基本建设,改善业务用房条件,更新换代医疗设备。

社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆建设:推进社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆设置全覆盖,鼓励有条件的地方对15%的中医馆完成服务内涵建设。

社区卫生服务站、村卫生室中医阁建设:开展“中医阁”建设,完善中医药场地,中医药诊疗服务设施,10%的社区卫生服务站、村卫生室设置“中医阁”。

(二)基层中医药人才建设

开展基层中医药人才培养培训:招录7500名中医专业农村免费订单定向医学生,对1.25万名左右中医类别全科医生开展规范化培训、转岗培训,培训一批基层中医临床优秀人才、基层中医馆骨干人才。

革命老区中医药人才振兴项目:在原中央苏区等革命老区及乡村振兴重点帮扶县,加大中医专业农村订单定向免费医学生培养力度,建设一批全国基层名老中医药专家传承工作室,培养一批中医馆骨干人才。支持全国名老中医药专家传承工作室通过对口帮扶形式建设传承工作站,培养一批骨干人才。

五:中医药适宜技术推广

省域中医药适宜技术发掘与推广:各省中医药主管部门依托省级中医药适宜技术推广中心,深入研究,发掘和推广省域内的中医药适宜技术。

县级中医药适宜技术推广中心建设:每个县建设1个中医药适宜技术推广中心,提升培训、实训、实习能力,指导、规范、优化基层中医药服务提供。

中医药适宜技术师资人员培训:整理完善常见病多发病中医药适宜技术筛选,推动开展中医药适宜技术师资人员培训。

六:中医药服务能力提升

县级中医医院服务能力建设:每个县级中医医院建成2个中医特色优势专科,提升肺病、脑病、心病、骨伤、皮科、肿瘤等专科专病能力。新增建设一批全国基层名老中医药专家传承工作室。

提升基层中医药康复能力:完善县级中医医院康复科设置,加强基层医疗机构中医康复技术培训和推广,提升中医康复技术应用比重。

县级中医医院应急和救治能力建设:加强县级中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设,加强院感防控管理,提高县级中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。

对口帮扶工作:实施对口帮扶提升项目建设,加强被帮扶单位人才培养、重点专科、远程诊疗、人才培训、管理能力等建设,提升被帮扶单位综合诊疗能力。开展国家中医医疗队巡回医疗,深入巡回地区基层送医下乡。

七:中医药管理能力建设

基层中医药信息化建设:升级改造中医馆健康信息平台,扩大中医馆联通范围。以县级中医医院为重点,提升基层中医药机构信息化水平。

八:广泛推动中医药健康知识普及

中医药健康文化知识角建设:推动在社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等,建设一批中医药健康文化知识角,帮助群众更加经常接触到规范的中医药养生保健知识。

制作中医药科普产品:制作推出一批易于传播推广的中医药科普微视频等新媒体产品,支持优秀中医药科普图书等的创作,编写若干和针对不同受众的中医药读物。

建设中医药科普专家队伍:持续开展中医药文化科普巡讲专家遴选,培训一批中医药科普人才,组织开展线上线下等多种形式的中医药科普巡讲、健康讲座。

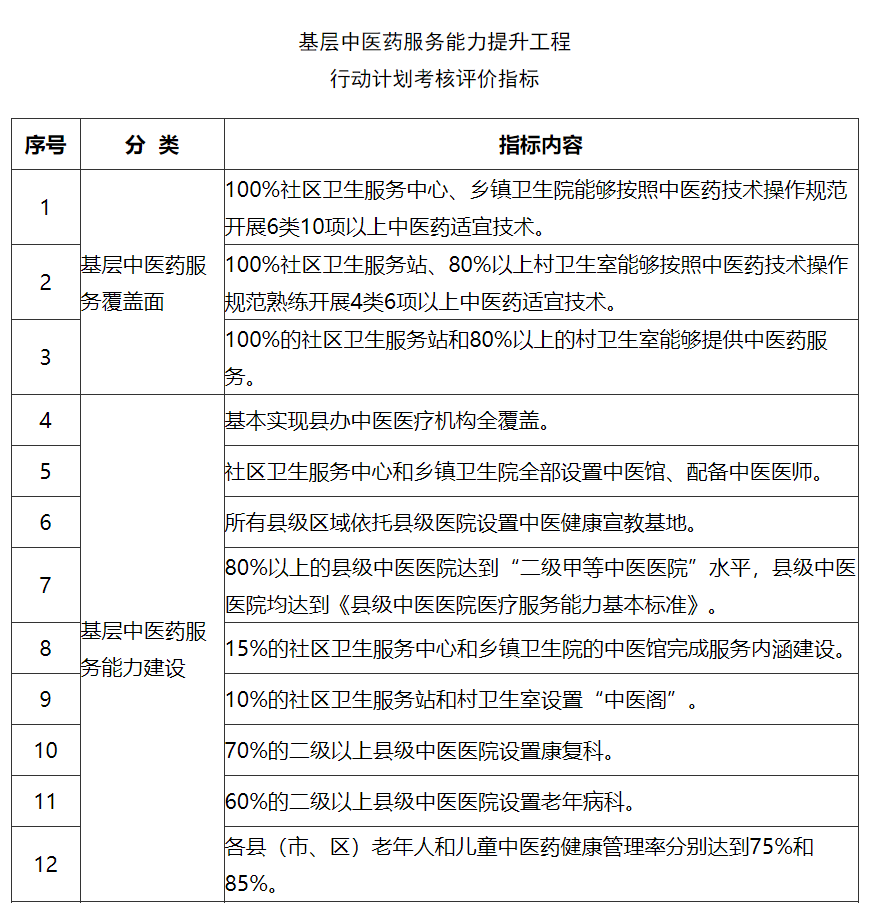

九:评价指标

备注:除特别说明外,完成指标要求的截止时间均为2025年